2022.02.17

2022.02.17

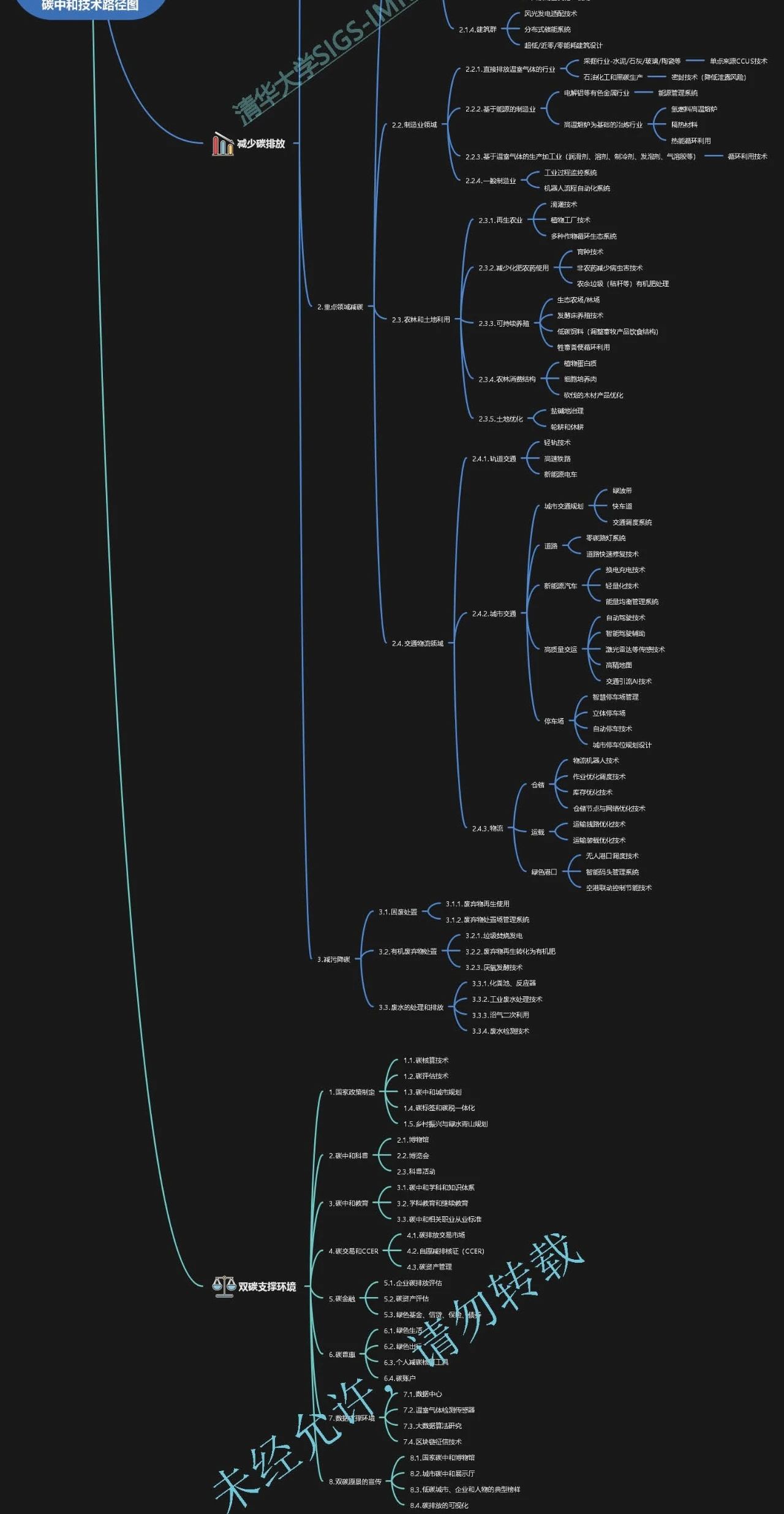

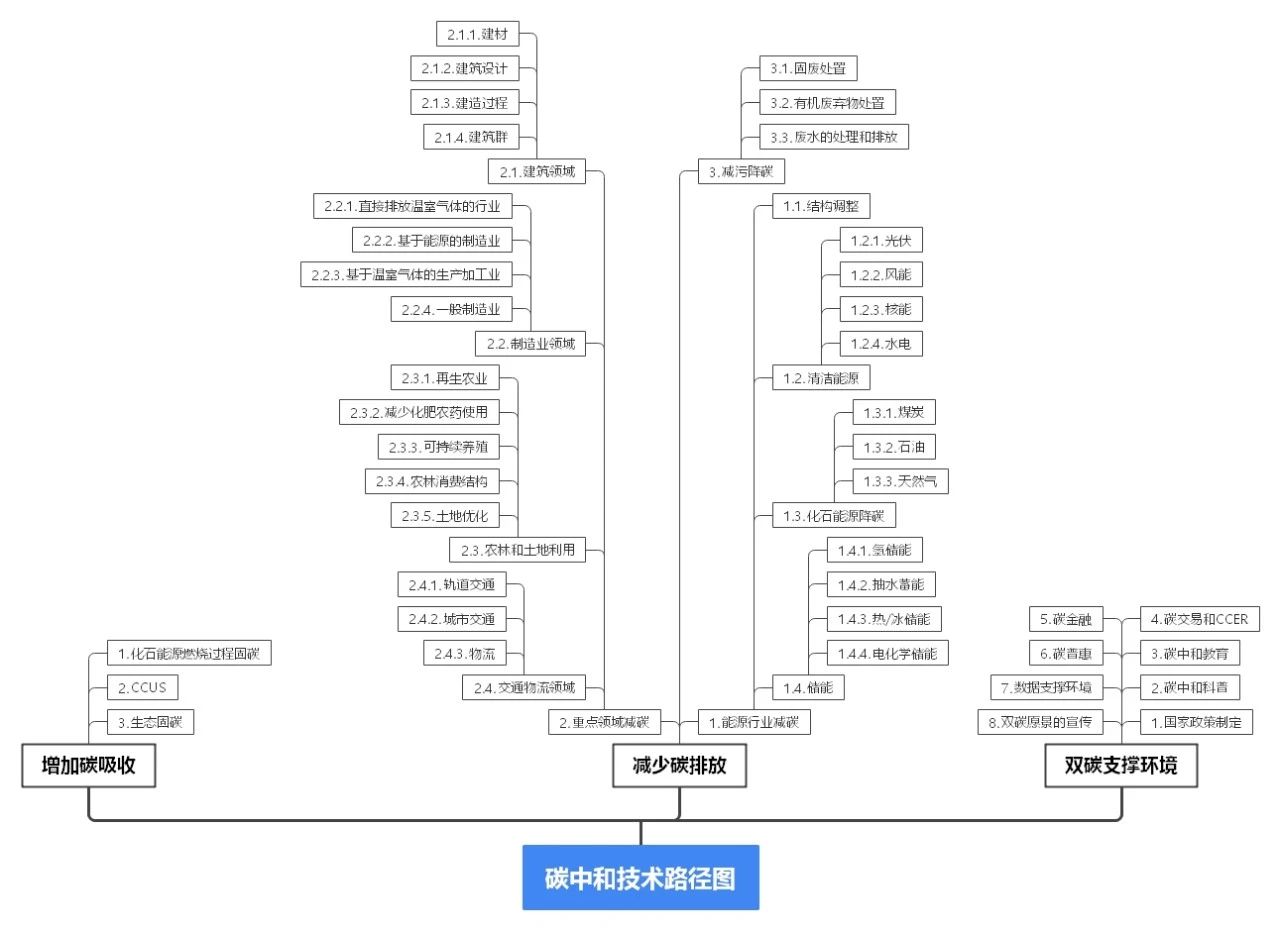

碳中和技术路线初探

作者:孔英,章柏幸,戚铭尧,张哲旭等

双碳支撑环境是整个路线图的基础。

碳中和的实现路线必须牢牢结合我国解决当前主要矛盾(即人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾),因此在碳中和政策的制定中,需要充分考虑减少城乡差距和东西部差异,并结合支持乡村振兴的发展。

双碳支撑环境在考虑到碳交易、碳金融、碳科普和碳普惠之外,还要将之当成一项将会持续几十年的国策来谋划,因此建立国家层面的碳中和数据中心与宣传平台、建立健全的碳中和学科显得尤为重要。

碳减排的过程应该是一个分步走的过程。

我国碳减排的主要困难在于能源结构调整,而能源结构调整的瓶颈在于消纳和储能。大力发展清洁能源是能源结构调整的重中之重。多种形式的储能技术特别是氢能相关技术,将为能源结构调整提供技术支持。与此同时,化石能源行业的降碳技术应从源头端发力。

在非能源产业中,碳排放的重点领域包括建筑相关领域、制造业领域、交通物流领域以及农林和土地利用。建筑节能应覆盖建筑的全生命周期;制造业的重心是电能替代和节能降耗;交通物流领域除了从全局层面的规划布局之外,提升新能源技术的应用覆盖率是重心;可持续的农林业发展应注重土地品质和作物多样性,育种和优培的国有技术值得重视,新型消费结构下的农林产品值得关注。

减污降碳协同发展既是对生态环境的综合保护,也是降低不必要的废弃物碳排放的重要手段,同时也是提升人民美好生活的需要。

碳吸收应注重经济实用性和可持续发展。

碳吸收的主要路线整体上分为生态固碳、化石能源燃烧过程固碳和CCUS技术,其中后两类技术可以理解为广义的CCUS。

通过对植被养护的综合规划,提高我国森林、草原和绿地等植被的固碳量,是生态固碳的基础。海洋碳汇的开发利用则是生态固碳新的增长点。

CCUS期待技术突破。要谨慎考虑为降碳而产生额外的碳排放,初期的重心应在二氧化碳捕捉和利用技术上。